※ 本記事には、プロモーションが含まれています。

30代の転職は、20代の若さを武器にしたポテンシャル採用とは異なり、「即戦力」と「将来のリーダー候補」としての資質が強く求められる重要な分岐点です。

社会人として一定の経験を積んだことで実績を示すことができる一方、責任の大きな仕事や管理職候補としての役割を期待されるため、キャリアの方向性を慎重に見極める必要があります。

加えて、家庭やライフスタイルの変化、キャリアアップへの期待、年収や安定性へのこだわりなど、多面的な要素が交錯するため、戦略的な準備が不可欠です。

例えば結婚や出産、育児といったライフイベントと重なることで転職先に求める条件が増えるケースも多く、ワークライフバランスを重視した選択が求められる場面もあります。

また、30代前半と後半では評価されるポイントが異なり、前半は柔軟性や成長可能性を重視されやすいのに対し、後半では専門性やマネジメント経験が特に問われます。

本記事では30代で転職し、法務部で地震のキャリアに磨きをかけようと考えている皆さんを対象にして、上記の課題を克服し、チャンスを掴むうえで有益な情報を提供していきます。

ぜひ最後まで読んでください。

- 30代転職は20代とは異なり即戦力性と将来のリーダー候補としての資質が求められる

- ライフイベントとキャリアの両立が重要であり、戦略的準備が必要

- 30代前半は柔軟性や成長ポテンシャル、後半は専門性やマネジメント経験が評価される

- 市場動向や厚労省データから転職理由や背景を把握することが不可欠

- 法務転職においては幅広いスキルや資格がキャリア形成に直結する

転職 30代で直面する課題とチャンス

- 30代転職市場の最新動向

- 30代女性が直面する転職の壁と可能性

- 30代男性が直面するキャリア課題

- 採用側が30代に求めるスキルと経験

- 20代との違いと評価ポイント

- 年収・キャリアアップの現実と可能性

- ワークライフバランスと家庭事情の影響

- 転職活動におけるリスクと回避策

30代転職市場の最新動向

厚生労働省調査データからみる傾向(30代転職市場の特徴と動向)

法務の転職の話題に入る前に、30代社員の転職市場動向を見ておくことにします。

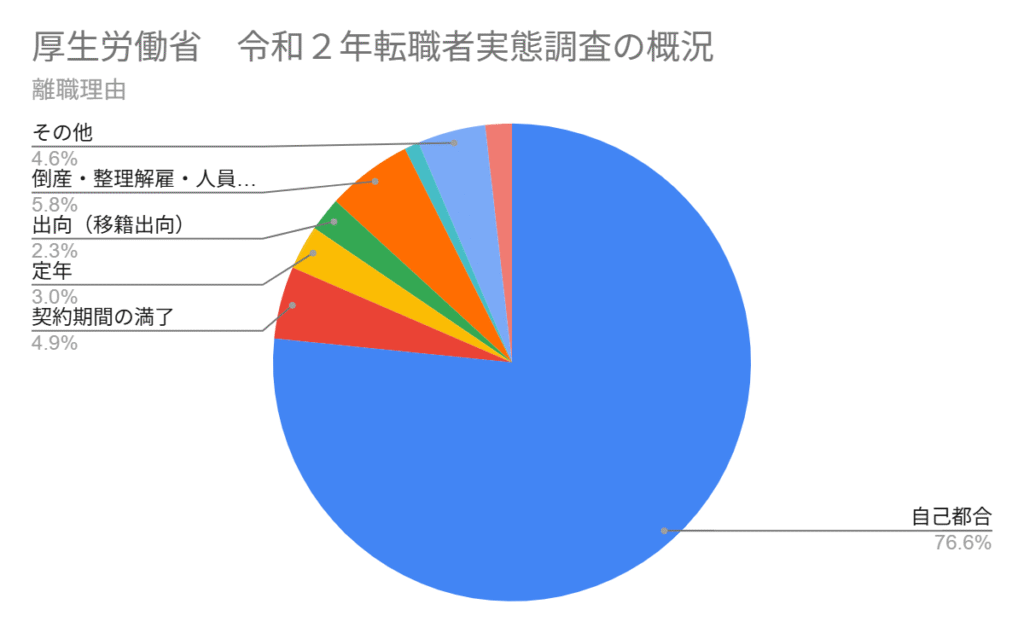

厚生労働省による「令和2年転職者実態調査の概況」によれば、転職者が直近の勤務先を退職した主要な理由の中で最も多いのが「自己都合」(76.6%)という結果が出ています。

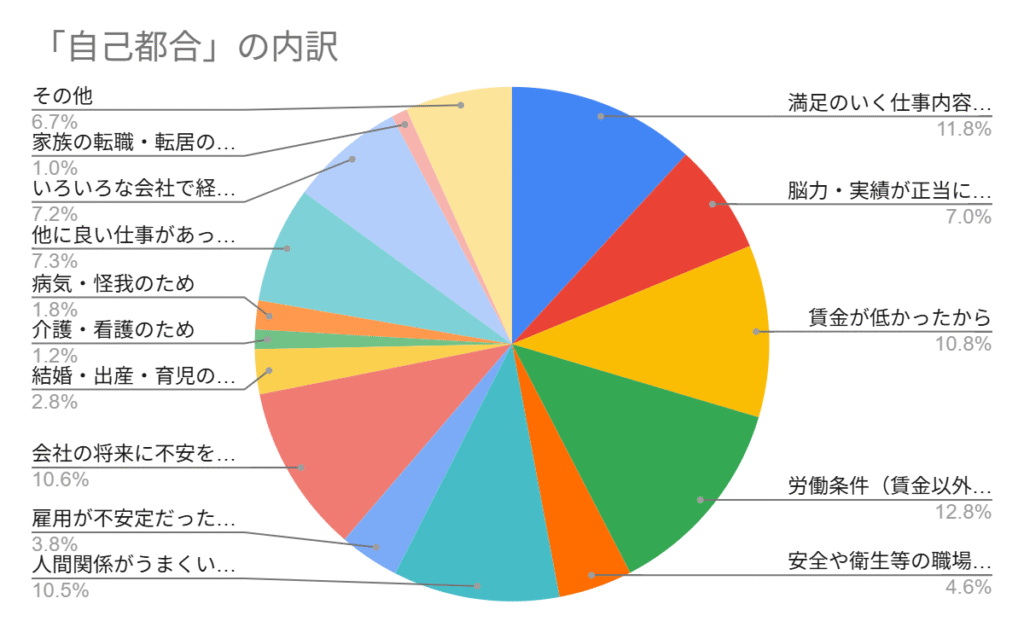

さらに「自己都合」の内訳として、「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」(28.2%)、「満足のいく仕事内容でなかったから」(26.0%)、「賃金が低かったから」(23.8%)が上位3位に挙げられています。

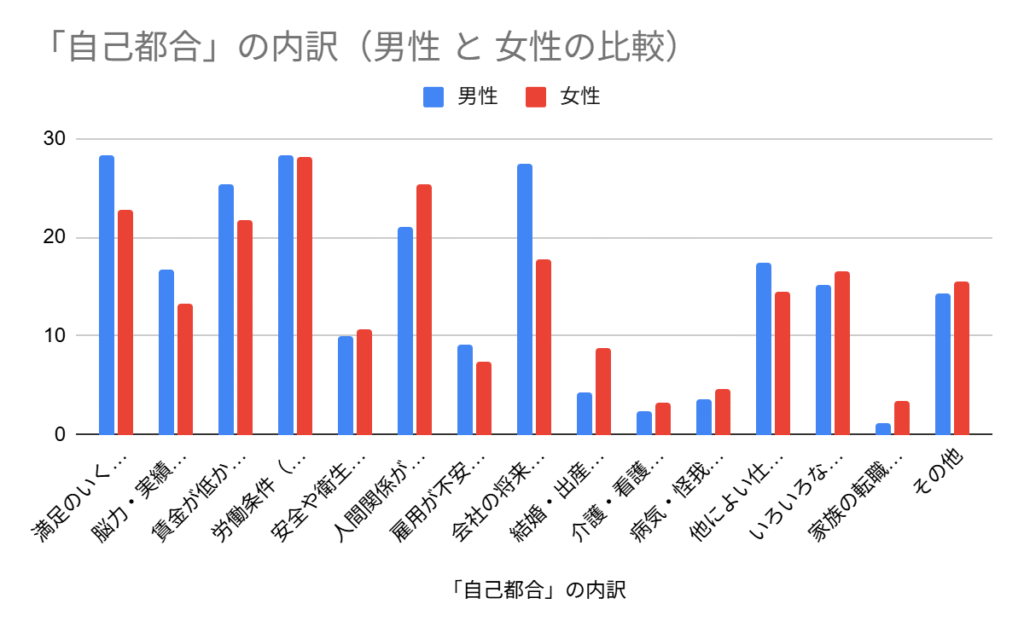

性別による違いでは、男性は「満足のいく仕事内容でなかったから」(28.4%)、女性は「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」(28.1%)が最多でした。

その他にも「人間関係がうまくいかなかった」(23.0%)、「会社の将来に不安を感じた」(23.3%)など、多様な要因が転職理由となっています。

| 理由 | 割合(%) |

| 労働条件(賃金以外)がよくなかった | 28.2 |

| 満足のいく仕事内容でなかった | 26.0 |

| 賃金が低かった | 23.8 |

| 人間関係がうまくいかなかった | 23.0 |

| 会社の将来に不安を感じた | 23.3 |

| 能力・実績が正当に評価されない | 15.3 |

| 他に良い仕事があった | 16.1 |

| いろいろな会社で経験を積みたい | 15.9 |

| 安全・衛生など職場環境が悪かった | 10.2 |

| 結婚・出産・育児のため | 6.2 |

| 介護・看護のため | 2.7 |

| 病気・怪我のため | 4.0 |

| 雇用が不安定だった | 8.3 |

| 家族の転職・転居 | 2.2 |

| その他 | 14.8 |

参照ページ

求人の質と数の変化

30代向けの求人は20代に比べて数は少なくなる傾向がありますが、その一方で即戦力を求める質の高いポジションが多いのが大きな特徴です。

採用企業は、即戦力としての専門スキルや業務経験に加え、リーダーシップやマネジメント経験なども重視する傾向があります。

そのため、30代の求職者は単なる職務経歴の羅列ではなく、自分の実績を定量的に示し、キャリアの棚卸しを徹底することが不可欠です。

さらに、30代前半と後半では評価されるポイントが異なり、前半ではポテンシャルや柔軟性、後半では専門性や組織マネジメント力が強く求められるケースが多いです。

加えて、グローバル化やデジタル化の進展に伴い、語学力やITスキルなど従来以上に幅広い能力が評価対象となるため、自己研鑽を続けて市場価値を高めることが求められています。

即戦力人材へのニーズ

管理職候補や専門職に対するニーズが高まっており、特に30代では実績やリーダーシップ経験が大きく評価されやすくなっています。

単に過去の経歴を列挙するだけでなく、具体的にどのような成果をあげたのかを数値やエピソードを交えて示すことが極めて有効です。

例えば、売上を前年比◯%改善した、チームをまとめて新規プロジェクトを成功させたといった具体的な実績は説得力があります。

さらに、コミュニケーション力や問題解決力といったソフトスキルも加えてアピールすることで、即戦力人材としての印象をより強めることができます。

こうした工夫を重ねることで、採用担当者に「すぐに成果を出せる人材だ」と確信を持たせることが可能になります。

30代女性が直面する転職の壁と可能性

出産・育児とキャリア形成

30代女性は出産や育児とキャリア形成を両立する課題に直面しがちです。

家庭と仕事の両立は精神的にも体力的にも負担が大きく、キャリアを中断せざるを得ないケースも少なくありません。

また、ブランクが生じることで再就職時に不利になる可能性も指摘されています。

しかし、近年は時短勤務やリモートワークの普及により、家庭と仕事を両立しやすい環境が整いつつあります。

さらに、企業によっては育児支援制度や企業内保育所を導入するなど、女性がキャリアを継続できる仕組みを整えている例も増えています。

このような制度を上手に活用することで、出産や育児を経てもキャリア形成を途切れさせずに進めることが可能になり、ライフイベントと仕事の両立に前向きな選択肢が広がっています。

女性管理職への期待と現実

政府や企業の女性活躍推進の動きにより、女性管理職への登用が進んでいます。

企業はダイバーシティ経営を強化するため、女性にリーダーとしての役割を担ってほしいという期待を以前より強く示しています。

一方で、依然として「男性中心」の企業文化が残る職場もあり、女性がリーダーシップを発揮するには周囲の理解や支援体制が欠かせません。

そのため、女性自身が自らのキャリアを長期的に設計し、必要なスキルや資格を段階的に身につけることが重要です。

例えば、マネジメント研修やリーダーシップセミナーに積極的に参加することで、自信を持って管理職に挑戦できる土台を築けます。

こうした準備を重ねることで、管理職候補としての可能性がより広がり、組織内での存在感も高めることができます。

参照ページ

30代女性が転職を成功させるための9つのコツ!注意点やよくある失敗も紹介 |女性の転職・求人情報 ウーマン・キャリア

30代男性が直面するキャリア課題

年収アップの期待と現実

30代男性は年収アップを目的とした転職を考えるケースが多いですが、必ずしも転職で大幅な収入増が実現するわけではありません。

むしろ、経験やスキルの活かし方次第で結果が大きく変わるため、慎重な準備が欠かせません。

例えば、同業他社への転職であれば即戦力性が評価されやすく、給与アップにつながる可能性が高い一方、異業種に挑戦する場合には一時的に給与が下がるリスクもあります。

また、給与だけでなく福利厚生やワークライフバランス、キャリアの成長機会といった複合的な要素を考慮することも重要です。

したがって、単純に「年収を上げたい」と考えるのではなく、スキルや経験の棚卸しを通じて自分の市場価値を客観的に把握し、長期的なキャリアビジョンに沿った選択を行うことが求められます。

管理職候補としてのプレッシャー

30代後半になると管理職候補としての期待が強くなり、リーダーシップやマネジメントスキルが不足していると評価が下がる可能性があります。

そのため、単に業務をこなすだけでは不十分であり、部下をまとめる力やチームの目標を達成に導くマネジメント力が必要とされます。

さらに、組織内外での調整力や上層部への報告・提案力も試されるため、責任の重さにプレッシャーを感じる人も少なくありません。

特に、成果を短期間で求められる状況では、リーダーとしての判断力や決断力が不足しているとマイナス評価につながります。

このような背景から、30代後半で管理職を目指す人は、事前にリーダーシップ研修を受けたり、先輩管理職から助言を得るなど、スキルの強化と精神的な準備を進めることが重要です。

採用側が30代に求めるスキルと経験

成果の再現性と課題解決力

採用担当者は、成果を再現できるスキル、課題解決力、チーム調整力を特に重視します。

単なる業務遂行ではなく、プロジェクト推進や後輩指導といった「+αの経験」があると評価が高まります。

さらに、過去の成果をどのように分析し、再現可能なノウハウとして活かしているかも見られるため、自身の業務プロセスや判断基準を明確に言語化できる力も求められます。

例えば「クライアント対応の改善で顧客満足度を20%向上させた」「チーム内の業務フローを再設計し、納期遅延を半減させた」といった具体的な成果とその再現方法を説明できると強みになります。

また、課題解決力については、突発的なトラブルや未経験分野への対応力を重視される傾向があります。

問題の原因を迅速に把握し、複数の解決策を提示した上で最適な方法を選択できる柔軟性は、30代に求められる重要な資質です。

チーム調整力の面では、部門間の利害を調整し、全体最適を実現できるリーダーシップが評価されます。

加えて、プレゼン力やファシリテーション力など「人を動かすスキル」も必須となり、単に自分が成果を出すだけでなく、組織全体の成果を最大化できる人物であるかどうかが問われます。

マネジメント力と意思決定力

さらに、実務上の成果を定量的に示す力や、部下や同僚を巻き込みながら成果を最大化する能力も求められます。

加えて、30代は管理職候補としての期待が大きく、リーダーシップ、マネジメント経験、意思決定力が選考の際に重点的に確認されます。

特にマネジメント力は単に部下を管理するだけでなく、モチベーションを高め、適切に育成し、チーム全体を成果に導く力を含みます。

意思決定力についても、限られた時間と情報の中で最善策を選び、責任を持って実行する力が重視されます。

例えば「新規事業の立ち上げにおける法的リスクの判断」「不確実な市場環境下での契約締結可否の判断」など、迅速かつ合理的な判断を下した経験は強力なアピールポイントとなります。

また、管理職候補としては上司への報告・提案力、経営層との協働経験、他部署との連携力といった要素も問われます。

30代の転職活動では、これらを過去の実績やエピソードを通じて具体的に示すことが重要であり、採用側に「将来的に組織を任せられる人物である」という安心感を与えることにつながります。

グローバルスキルと横断的経験

特にプロジェクトの中で難しい状況を打開した経験や、チームをまとめて成果に導いた実績は強いアピール材料となります。

例えば、海外子会社との契約交渉を成功させた経験や、多国籍メンバーを含むチームをまとめてプロジェクトを完遂した実績などは非常に説得力があります。

また、グローバル化が進む現代では、語学力や異文化対応力、DXやITスキルといった汎用的スキルも評価の対象になっています。

加えて、国際的な法規制やコンプライアンスへの理解、リモート環境でのコミュニケーション力、異文化間での調整力も重要視されるようになっています。

30代でこうした経験を積んでいることは、単に即戦力として評価されるだけでなく、将来の管理職候補としてグローバルビジネスを推進できる資質を持つと判断される大きな要素になります。

20代との違いと評価ポイント

即戦力とリーダーシップ資質

20代は育成前提で採用されますが、30代は即戦力性が前提です。

そのため「どのような環境で、どんな課題をどう解決し、どんな成果を出したのか」を数字や事例で示すことが必須になります。

さらに30代は単に成果を出すだけではなく、組織に対してどのように影響を与え、周囲をリードしたのかも問われます。

例えば、20代では個人として与えられた業務を遂行できるかが評価軸ですが、30代ではチーム全体をまとめ、若手を育成しながら成果を上げた経験が強調されるべきポイントです。

また、社内外での調整や交渉力、リスクマネジメントの実績なども、30代特有の評価基準として重視されます。

これにより「単なる実務担当者」から「組織を動かす存在」へのステップアップが期待され、採用側は候補者にそのポテンシャルを求めています。

前半と後半で異なる評価基準

30代前半と後半では期待される役割が異なり、前半は柔軟性や成長ポテンシャルを重視され、異業種へのキャリアチェンジにも挑戦しやすい時期です。

この時期は企業側も「将来性に投資する」姿勢を持っているため、未経験分野でも強い学習意欲や吸収力をアピールすることでチャンスが広がります。

例えば、資格取得や副業での実績、オンライン学習で培ったスキルを積極的に提示することで、異業種でもポテンシャル採用の対象になりやすいのが特徴です。

また、20代で培った基礎的なスキルをベースに専門性を深めたり、新しい分野に挑戦したりと、多様な方向性を模索できるのも前半の魅力です。

失敗を恐れずに柔軟にキャリアを試行錯誤できる余地が残されている点も大きな強みといえます。

一方、30代後半では即戦力性がより強く求められ、専門分野における深い知識や経験、さらにマネジメント力を強くアピールすることが必要になります。

特に後半は「この人材を採用すればすぐに成果が出せる」という説得力が不可欠であり、過去の成果や実績を数値や具体的事例で示すことが重要です。

加えて、部下や後輩の育成、経営層への提言、組織横断的な調整など、リーダーとしての資質が評価の大きなポイントとなります。

さらに、業界の変化に対応できる柔軟性や、企業文化に溶け込みながら変革を推進できる力も求められるため、単なる専門家ではなく「組織を導く存在」であることを示す必要があります。

この年代でキャリアアップを目指す場合、自身の強みを明確に言語化し、過去の実績を通じて「組織にどのような価値をもたらせるか」を具体的に示すことが不可欠です。

加えて、今後の市場動向や業界課題に照らし合わせ、自身がどのように貢献できるかを戦略的に語れると、採用側に強い印象を残すことができます。

参照ページ

年収・キャリアアップの現実と可能性

年収増加の可能性とリスク

30代転職では、年収アップを狙えるケースもありますが、全員が実現できるわけではありません。

むしろ一時的に年収が下がるリスクもあります。特に異業種へのチャレンジや未経験分野に挑戦する場合、初年度は年収が下がるケースが少なくありません。

ただし、その一方で、中長期的には新しいスキルを獲得し市場価値を高めることで、数年後に大きな年収アップにつながる可能性もあります。

さらに、外資系やベンチャー企業など成長スピードの早い組織では、成果次第で短期間に年収が大幅に上がる事例も見られます。

加えて、30代は住宅ローンや教育費などライフイベントと重なることが多いため、単に金額の増減を見るのではなく、安定性や昇給制度、成果に応じたインセンティブの有無といった「収入の質」にも注目する必要があります。

トータルリターンでの判断

同業他社やハイクラス転職では昇給の例もありますが、単に提示された年収額だけでなく、福利厚生や退職金制度なども含めた「トータルリターン」で判断する視点が欠かせません。

さらに、住宅手当・家族手当・通勤補助などの手厚さや、企業年金やストックオプションといった長期的な報酬制度の有無も重要な評価軸となります。

企業によっては医療保険や福利厚生サービス、教育研修制度、リモートワーク環境など、数字に現れにくいが生活の質を大きく左右する条件が整っている場合もあります。

こうした非金銭的なリターンを含めて総合的に判断することで、短期的な給与額だけに惑わされず、長期的に安定してキャリアを築ける選択が可能になります。

ワークライフバランスと家庭事情の影響

ライフイベントとの両立

30代は結婚、出産、子育てといったライフイベントが重なる時期でもあり、キャリア形成と私生活の両立が大きな課題となります。

特に共働き世帯の増加や、介護と育児が同時期に重なる「ダブルケア」の問題も社会的に注目されています。

これらの事情は転職活動に大きな影響を及ぼし、勤務地や勤務時間、在宅勤務制度の有無など、求人票だけでは見えにくい条件を精査する必要があります。

加えて、企業文化や上司の理解度、同僚のサポート体制も、ワークライフバランスを左右する重要な要素です。

例えば、育児中の社員に対して柔軟な勤務を認める会社であれば、キャリアを中断することなくスキルアップや昇進に挑戦できる可能性が高まります。

一方で、制度が整っていても実際に利用しづらい職場環境であれば、長期的なキャリア形成に支障をきたすこともあります。

そのため、30代の転職希望者は、制度の有無だけでなく「使いやすさ」まで確認し、将来的なライフイベントとの両立を具体的にイメージして選択することが求められます。

福利厚生と柔軟な働き方

近年はリモートワークやフレックス、育児休業制度の充実が進み、これらを活用できるかが転職後の満足度に直結します。

加えて、介護休業や看護休暇といった制度の整備状況、さらには時短勤務や副業容認の有無も、働きやすさに大きな影響を与えます。

企業によっては、独自の福利厚生として、社内カフェテリアや企業内保育所、健康増進プログラムを設けている例もあり、こうした仕組みは従業員の定着率向上に直結しています。

柔軟な働き方を支える制度が実際に現場で利用しやすいかどうかは非常に重要であり、転職希望者は「制度があるか」だけでなく「実際に活用されているか」まで確認する必要があります。

これらを事前に調査することで、入社後のギャップを防ぎ、長期的に安心してキャリアを築ける職場を見極めることができます。

転職活動におけるリスクと回避策

無計画な活動の落とし穴

無計画に活動を進めると、活動期間が長期化しモチベーションが低下します。

さらに、ゴールや優先順位が曖昧なまま進めると、応募先の一貫性がなくなり、結果としてキャリアの軸がぶれてしまう危険性があります。

特に30代は即戦力としての期待が高いため、「なぜその会社なのか」を明確にできなければ評価が下がりやすく、失敗のリスクが大きくなります。

また、転職活動が長引くと生活費や家族への影響も無視できず、精神的な負担も増します。

計画性の欠如は転職全体の質を下げる要因となるため、戦略的に進めることが不可欠です。

KPI設定と外部の助言

応募数を管理し、キャリアカウンセラーに相談することで客観的視点を得ることができます。

さらに、活動スケジュールを週単位で設定し、応募から面接、内定までのプロセスを逆算してKPIを設定することで、効率的に動けるようになります。

加えて、第三者の助言を受けることで自分では気づきにくい改善点や強みを把握でき、応募書類や面接対応の質を高めることが可能です。

エージェントやOB・OG訪問、業界経験者からのフィードバックを積極的に取り入れることが、リスクを回避し成功確率を高める重要な手段となります。

応募数や面接数を管理し、キャリアカウンセラーに相談することで客観的視点を得ることができます。

転職 30代からの法務部キャリア戦略

- 法務部の仕事内容と求められる人物像

- 法務転職に有利な資格とその活かし方

- 履歴書・職務経歴書・志望動機の書き方

- 面接対策と逆質問の戦略

- 総括|転職30代未経験でも法務部へ|年収アップと資格戦略【完全ガイド】

法務部の仕事内容と求められる人物像

業務範囲の広がり

法務部は契約審査、コンプライアンス対応、知的財産、M&Aなど企業活動を法的に支える重要な役割を担います。

その業務は年々拡大しており、近年では個人情報保護やデータセキュリティ、国際的な規制対応、ESGやサステナビリティ関連の法務サポートといった新しい領域にも広がっています。

さらに、社内規程の整備や従業員向けのコンプライアンス研修の実施、内部統制の強化なども重要な役割として位置づけられています。

30代の転職希望者にとっては、こうした多岐にわたる業務領域を理解し、自分の経験やスキルをどこに活かせるかを明確にすることが採用の可否を左右する大きなポイントになります。

また、契約審査ひとつをとっても国内契約と国際契約では求められる知識が異なるため、語学力や異文化理解力も必要とされる場面が増えています。

さらに、近年はAI契約レビューや電子署名の普及、クラウドサービス利用に伴うリスク管理など、デジタル化への対応も新たな課題となっています。

法務部は、これらの最新技術や制度改正に追随し、ビジネス部門と協力しながら迅速かつ適切な法的判断を行うことが期待されています。

加えて、社内外のステークホルダーと信頼関係を築き、複雑な利害関係を調整する力も求められています。

このように法務部の役割は年々多様化・高度化しており、30代での転職を目指す人材には「専門知識に加え、変化に柔軟に対応する力」と「社内外を橋渡しする調整力」が強く求められているのです。

求められるスキルセット

「正確性」と「リスク管理力」、論理的思考力、経営層や事業部との調整力が不可欠です。

加えて、複雑な契約条件や国際的な規制を読み解く高度な分析力、デジタル化に伴うITリテラシーも重視されます。

さらに、社内外の関係者と円滑に意思疎通を図るためのプレゼンテーション力や交渉力も必要です。

特に30代での転職では、単なる法律知識だけではなく「組織を支える総合力」として、問題発生時に冷静にリスクを評価し迅速に意思決定を行う力や、長期的な経営戦略を見据えて法務的観点から提案できる力が期待されます。

加えて、業界や社会情勢の変化を敏感に察知し、法改正や国際的な規制強化に素早く対応できる適応力も求められています。

例えば、個人情報保護法やGDPRといった最新の法規制を理解し、自社の業務に即したコンプライアンス体制を提案・構築できる力は、企業にとって極めて価値の高いスキルです。

また、経営層に対して専門的な内容をわかりやすく伝える翻訳力、トラブル発生時に利害関係者の対立を調整するファシリテーション力も重要視されます。

これらのスキルを総合的に備えていることで、30代の法務人材は単なる専門家に留まらず、企業の持続的成長を支える戦略的パートナーとして評価されるのです。

未経験・スキルなしから法務部に入る方法

補助業務からのステップ

未経験者の入口は「法務アシスタント」や「契約管理業務」などの補助的ポジションが一般的です。

これらのポジションは専門知識が限定的でも採用されやすく、文書整理や契約書のファイリング、簡単な法務調査などから業務をスタートできます。

さらに、社内会議の議事録作成や法務部門と他部署との連絡調整といったサポート業務を担うこともあり、自然と法務の基礎用語や業務フローに触れることができます。

実際に補助的な業務を通じて法務の現場感覚を養い、徐々に契約レビューやコンプライアンス研修補助、社内規程の整備補助といった領域に広げていくことが可能です。

加えて、これらの経験を積む中でWordやExcelの活用力、正確な文書作成スキル、情報整理能力などが培われ、それらはどの業界においても評価される汎用スキルとなります。

さらに、こうした入口ポジションでの経験は「現場理解がある人材」として評価され、次のキャリアステップにつながります。

例えば、法務担当者やパラリーガルといったより専門性の高い職種に挑戦できる道も開けてきます。

未経験であることをマイナスと捉えるのではなく、「成長余地が大きく、吸収力がある」ことを積極的に示すことで採用側に好印象を与えることができ、長期的なキャリア形成の可能性を広げることにつながります。

学習意欲のアピール

資格取得や社内プロジェクトでの経験、社会人大学院での学びは高評価につながります。

さらに、オンライン講座や通信教育での継続的な学習、語学やデジタルスキルの習得に取り組む姿勢も評価の対象となります。

例えば、eラーニングでの法改正の最新知識習得や、資格スクールに通って得た合格実績を面接で具体的に語ることは「成長意欲が強い人材」としての印象を強めます。

加えて、学びを実務にどう活かしたかを具体例で示すと説得力が増します。

例えば「社会人大学院で学んだ企業法務の知識を、実際の契約書レビューで役立てた」といった実務との接点を語ると、単なる学習実績にとどまらず即戦力性を補強する要素になります。

法務転職に有利な資格とその活かし方

基礎資格と応用資格

ビジネス実務法務検定や知財技能検定、個人情報保護士などは実務直結型で高く評価されます。

さらに、宅地建物取引士や行政書士、司法書士といった応用資格を取得することで、契約関連や登記、許認可業務まで幅広く対応できる力をアピールできます。

これらの資格は、必ずしも法務職に直結するものではない場合もありますが、企業側からは「自ら学び、専門性を高めようとする姿勢」を強く評価される傾向があります。

特に30代の転職では、資格取得を通じて「即戦力性」や「将来の成長可能性」を具体的に示すことが可能です。

資格の勉強過程で得た知識を実務でどう活かすかを面接で語れるようにしておくことで、単なる資格保有にとどまらず、業務への応用力を強調できます。

オフィスでの業務を終えた後に資格取得に向けて勉強をしようとしても、なかなか思いどおりに進めることができないことが多いですよね。

いたずらに日数ばかりが経過してしまい、焦りにつながり、十分に知識が定着せず、過去問等の問題演習もうまくいかないということが良く起こります。

そうした事態を避けるためには、受験指導機関によるカリキュラム化された講座を利用するというのも良い方法です。

資格取得に直結した講義やテキストが完備されていることも重要ですが、ペースメーカーとしての役割は非常に重要です。

ペースメーカーとしての役割とは、半ば強制的に勉強をするよう仕向けてくれるということです。

「いきなり難関資格に挑戦するのは不安がある」

そんな皆さんには、法務部転職で有利になる資格の代表例として、ビジネス実務法務検定を目指してみてはいかがでしょうか。

ここでは、LEC東京リーガルマインドの「ビジネス実務法務検定試験®スマート合格講座」をご紹介します(現在、3級と2級のそれぞれについてスマート講座が設けられています)。

この講座の特徴は次のとおりです。

- 特徴① はじめて法律を学ぶ方でも安心の、わかりやすい講義

- 特徴② 独学よりも効率的に学習できる

- 特徴③ 着実に理解力・得点力を向上させるカリキュラム

- 特徴④ 学習しやすい、動画講義形式の通信講座

受講者の利便性を重視しており、学習しやすい、1ユニット30分の動画講座(eラーニング)形式が採用されています。このため、スマホやPC、タブレットで受講可能、動画や音声のダウンロードもOKです。通勤中の電車やバスの中など、自分のペースで学習を進められます。

ビジネス実務法務検定は独学も可能ですが、法改正や出題傾向への対応を一人で行うのは難しい面があります。短期間で効率的に合格を目指すなら、40年以上の資格指導実績を持つ LEC東京リーガルマインド の講座が有効です。

受講料と講義時間等は次のとおりです。

ビジネス実務法務検定試験®3級スマート合格講座:12,000円(全25時間(全12回 約30分×50ユニット)

ビジネス実務法務検定試験®2級スマート合格講座:26,000円全30時間(全13回 約30分×60ユニット)

このため、ビジネス実務法務検定においても短期間で効率的な学習法を教授してくれます。

LECでは無料の「おためしWEB受講」も用意されていますので、ご興味があれば上記WEB上から連絡してみると良いでしょう。

継続的な自己研鑽

資格取得は「学習意欲」の証明であり、英語やデジタル資格と組み合わせることで市場価値を高められます。

さらに、業界セミナーや学会への参加、オンライン学習コミュニティでの情報交換、専門書籍や判例の定期的なチェックなども有効です。

例えば、TOEICやビジネス英語のスコアアップは国際取引を担当する際の信頼性を高め、データ保護やAI関連の資格はデジタル化が進む現場での即戦力性を示すことができます。

さらに、近年では企業内でのDX推進プロジェクトやリーガルテック導入の動きが加速しており、これらに積極的に関与する姿勢は「先進的な人材」としての評価を受けやすくなります。

例えば、電子契約システムの導入を学習や研修を通じて支援した経験や、AI契約レビューの活用方法を研究して社内で共有した実績などは、実務と学習を結びつける好例です。

また、オンライン講座で得た最新知識を社内研修やマニュアル作成に応用すれば、組織全体のレベルアップにも貢献できるため、自己研鑽の成果をより高く評価してもらえるでしょう。

こうした継続的な学習は、単に資格を増やすことにとどまらず、変化の速い法務分野で新しい知識を常に吸収し、応用できる力を持つことの証明になります。

結果として、30代での転職市場において「専門性と成長意欲を兼ね備えた人材」と評価される可能性が大きく広がります。

履歴書・職務経歴書・志望動機の書き方

履歴書と職務経歴書の工夫

資格や成果を具体的に書き、「課題→行動→成果」でまとめると効果的です。

さらに、応募先の業界や職種に関連するキーワードを意識的に盛り込むことで、採用担当者の目に留まりやすくなります。

例えば、「契約審査経験3年」「コンプライアンス体制構築に従事」といった具体的な表現を用いると説得力が増します。

職務経歴書では、単なる業務内容の羅列ではなく、数値で示せる成果(例:処理スピードを20%改善、残業時間を月30時間削減)を記載すると評価が高まります。

さらに「新規事業の契約スキームを整備し、リスクを最小化しつつスピード感ある事業開始を実現」といった具体的エピソードを追加すると、一層印象的です。

また、役割ごとに段落を分け、見出しや箇条書きを活用して読みやすさを工夫することで、面接官に強い印象を与えることができます。

さらに、デザイン面でもシンプルかつ整然としたフォーマットを心掛けることで、内容の信頼性が高まります。

加えて、履歴書の自己PR欄では「自分の強みが企業の課題解決にどうつながるのか」を簡潔に示すことが大切であり、30代ならではの即戦力性やマネジメント力を効果的に伝えられます。

ここに、これまでの業務で得たスキルや経験を未来志向で説明することで「入社後にどう貢献できるか」を具体的にイメージさせることが可能になります。

志望動機の説得力

自分の経験と法務部の役割をリンクさせ、長期的なキャリア展望を示すことで評価が高まります。

例えば、過去に契約書管理や社内規程整備に携わった経験がある場合、それをどのように法務部の使命と結びつけられるかを語ると説得力が増します。

さらに「企業のリスクマネジメントに貢献したい」「国際取引の増加に対応できる人材として成長したい」といった未来志向のビジョンを加えることで、単なる転職動機ではなくキャリアの一貫性を示せます。

また、業界や企業が直面する具体的課題に触れ、それに対して自分のスキルや学習意欲をどのように活かすかを説明すると、即戦力性と将来性の両面で評価を得やすくなります。

志望動機は「なぜこの会社の法務部なのか」を明確にし、応募企業の事業戦略や経営理念とリンクさせることが重要です。

さらに、応募先企業のニュースリリースや最新の法的課題を調べ、自分の経験をどう結びつけられるかを事前に準備しておくと、より具体的で現実味のある志望動機を伝えることができます。

例えば、「御社が取り組む海外事業展開において、国際契約の経験を活かしてリスク管理に貢献したい」と述べると、単なる希望ではなく実務と直結した動機として評価されます。

加えて、自身のキャリアプランと企業の成長戦略を重ね合わせ、「5年後にはリーダーとして若手を育成しつつ、法務部全体の体制強化に寄与したい」といった長期的なビジョンを語ることで、組織に長期的に貢献できる人材としての印象を強めることができます。

面接対策と逆質問の戦略

実務的質問と回答準備

「契約違反への対応」など具体的ケースを準備し、STAR法で整理して伝えると効果的です。

さらに、想定される質問は契約リスク管理、コンプライアンス違反時の初動、社内調整の進め方など幅広く、複数パターンを用意することが望まれます。

特に30代の転職者は管理職候補として見られるため「部下が法令違反を犯した場合にどう対応するか」「経営層に対してリスクをどう説明するか」といったシナリオにも備える必要があります。

また、回答を準備する際には法律的な正確さに加えて、現実的な調整力や倫理観をどう表現するかがポイントです。

さらに、面接官が重視するのは単なる法律知識の正しさだけではなく、その知識を実務にどう適用し、組織全体の利益を守るかという視点です。

そのため、過去に直面した課題やトラブルを例に挙げ、どのように分析し、どんな行動を取り、結果として何を得たのかを体系的に説明できるよう準備しておくと説得力が増します。

例えば、「新規取引先との契約で相手方が一方的な条項を提示した際に、代替案を提案し双方にとって合理的な妥協点を見つけた」といった事例は、交渉力と問題解決力を具体的に示せます。

模擬面接での実践や、専門家・キャリアアドバイザーにフィードバックをもらうことで、自分の回答に説得力と安定感を持たせることができ、実際の面接でも落ち着いて対応できる自信につながります。

参照ページ

面接で必ず聞かれる5つの質問 ~回答例文と対策~ |転職ならdoda(デューダ)

転職面接でよく聞かれる30の質問一覧と回答例 – 転職エージェントのJAC Recruitment(ジェイ エイ シー リクルートメント)

非言語的要素の重要性

態度や声のトーン、アイコンタクトなど非言語的要素にも注意を払うことが求められます。

これらは面接官に対して言葉以上に強い印象を与えることがあり、評価を左右する大きな要素となります。

例えば、背筋を伸ばした姿勢や自然な笑顔は自信と誠実さを示し、安定した声のトーンは冷静さや信頼感を伝えます。

逆に、目を合わせない、声が小さい、落ち着きなく動くといった振る舞いは、不安や準備不足といったマイナスの印象を与えかねません。

また、相槌や身振り手振りを適度に使うことで、相手に「積極的に話を聞いている」という姿勢を示すこともできます。

さらに、服装や髪型、清潔感といった外見も非言語的要素の一部として重要であり、応募企業の文化に合った身だしなみを整えることで、面接全体の印象を大きく向上させることができます。

こうした細部にまで意識を配ることで、言葉での回答内容と相まって総合的に高い評価を得られる可能性が高まります。

加えて、面接の各場面ごとに意識するポイントを変えることも有効です。例えば入室時にはドアの開け方や第一声の挨拶が印象を左右し、質疑応答では頷きや表情で積極性を示すことができます。

退室時には背筋を伸ばし丁寧なお辞儀で締めくくることで、最後まで礼儀正しさを印象づけられます。

こうした一連の非言語的要素を一貫してコントロールすることで、面接官に「準備ができている」「安心して任せられる人物」という好印象を与えられるのです。

逆質問の工夫

「法務部の課題」や「新規事業への関与度合い」を質問し、意欲と適性を示すことができます。

さらに、組織の法務体制や将来的なキャリアパス、部門間連携の仕組みなどを尋ねることで、自分が長期的に貢献したいという姿勢をアピールできます。

例えば、「御社の法務部が今後注力しようとしている分野は何か」「法務部と経営層・事業部門との関わり方について教えていただけますか」といった質問は、企業の方向性に関心を持ち、自ら学んで貢献する意欲を伝えることができます。

また、国際案件やDX推進など企業の最新課題に触れる質問をすることで、時代の変化を意識し、柔軟に対応する力を持っていることも示せます。

さらに、具体的な逆質問として「法務部員のキャリア形成を支援する研修制度はどのように整っていますか」「新規プロジェクトにおいて法務部が初期段階から関与する割合はどれくらいでしょうか」といった切り口を加えることで、入社後に主体的に活躍したいという意欲を鮮明に示すことができます。

加えて「海外子会社との契約対応や国際訴訟リスクについてどのような体制を整えていますか」と尋ねることで、国際的な視野を持ち合わせていることを印象づけることも可能です。

逆質問は単なる疑問解消にとどまらず、自身の理解力・準備力・成長意欲を効果的にアピールできる重要な場面であり、質問の質そのものが候補者の資質を示すシグナルとなります。

総括|転職30代未経験でも法務部へ|年収アップと資格戦略【完全ガイド】

この記事のポイントをまとめておきます。

- 30代転職は即戦力性と将来性が評価の中心

- 法務部は未経験でも補助業務から挑戦可能

- 資格取得が未経験突破の大きな武器になる

- 履歴書・志望動機は「役割理解×自分の強み」で差別化

- 面接では法務的思考を具体例で示すことが重要

- 転職サイトとエージェントを併用し効率的に活動するのが成功の鍵