法務部に配属された1年目は、社会人としてもキャリアの出発点であり、法務の世界を理解するための最も重要な時期です。

この1年は、単に仕事を覚えるだけでなく、自分がどのような法務部員になりたいかを形成する「基礎構築期」といえます。

大学や資格試験で学んだ法律知識があっても、実務では「理論と現場のギャップ」に戸惑うことが多く、たとえば契約書の条項の一言一句が企業活動に大きな影響を与えること、あるいは法的リスクを防ぐための社内調整がどれほど繊細かを痛感するはずです。

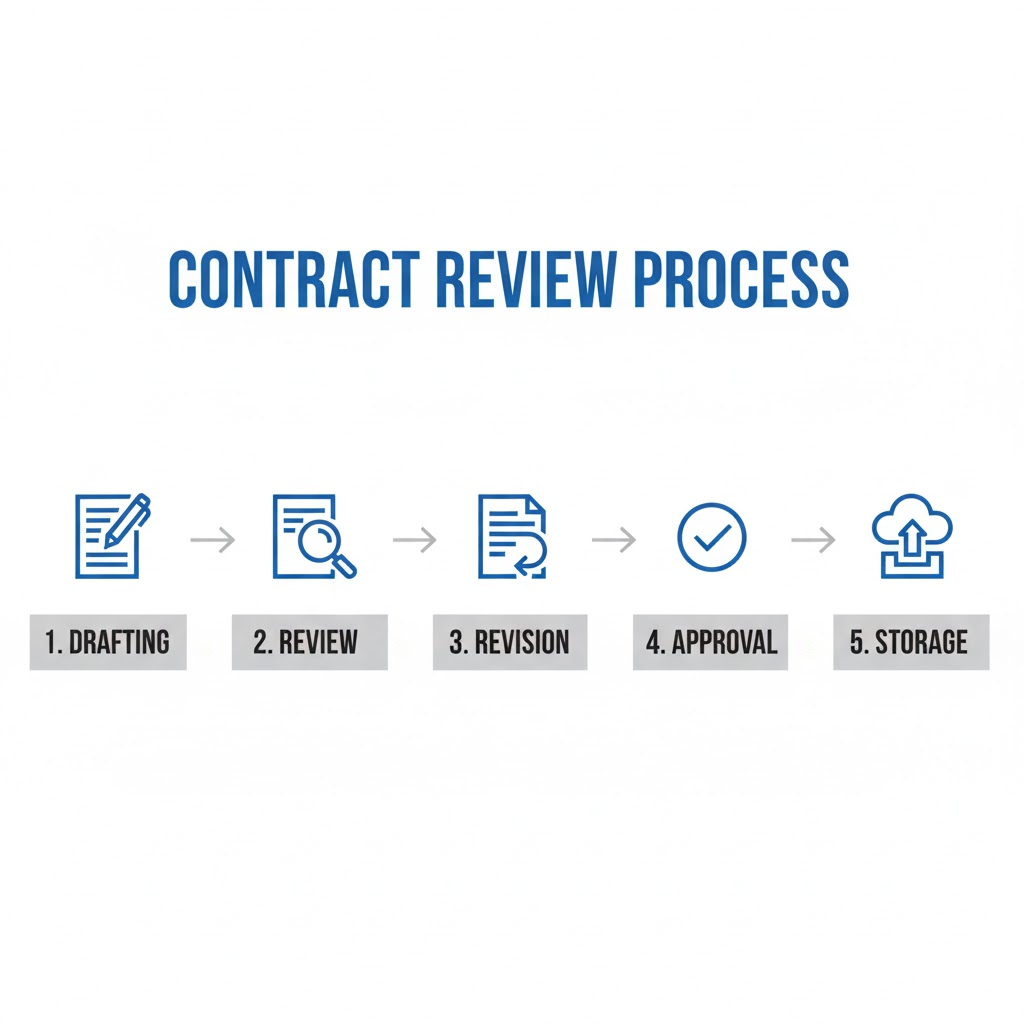

特に契約書のレビュー、社内調整、コンプライアンス対応、役員報告などは教科書には載っていない“企業法務のリアル”が凝縮された領域です。

最初の1年は「専門知識をどう活かすか」よりも、「実務の中でどう適応し、学び、成長するか」が問われます。

この記事では、法務部1年目の社員がどのようにスキルを磨き、どんな心構えで1年を過ごすべきかを、実務経験者の視点から具体的に解説します。

さらに、日々の業務を通じて身につけるべき姿勢や、将来のキャリア形成に役立つ学びの方法にも踏み込みます。

読了後には、あなた自身の「法務部員としての成長戦略」がより明確になり、自信を持って次のステップに進むためのヒントが得られるでしょう。

- 法務部1年目は「知識の応用」より「実務適応と成長の姿勢」が重要である。

- 契約書レビュー・社内調整・コンプライアンス対応が1年目の核心業務となる。

- 現場との対話や社内調整を通じて、法務の信頼を築く力を磨くことが鍵。

- 実務の中で“なぜ”を意識し、理論と現場をつなぐ思考を養う。

- 日々の学びと失敗の経験を蓄積し、キャリア形成の基礎を築く。

法務部1年目で求められるスキルと役割

- 契約書作成・レビューの基本を理解する

- 社内からの法務相談に対応する力を養う

- コンプライアンスとリスク管理の基礎を押さえる

- 社内調整力とビジネス理解を深める

- 上司・先輩から信頼される報連相のコツ

- 法務部1年目が読むべきおすすめ本と勉強法

契約書作成・レビューの基本を理解する

契約書は法務業務の中核であり、1年目から関わる機会が多い重要な分野です。

単に文面を読むだけでなく、契約の背景や取引目的を理解し、契約書がどのように企業活動を支えるかを知る必要があります。

まずは契約書の構成要素(表題・当事者・目的・条項・署名欄など)を理解し、取引の全体像を把握できるようにしましょう。

契約書は法的拘束力を持つ文書であり、条項の一字一句が企業の責任や利益を左右するため、軽率な修正は重大なリスクを招きます。

そのため、条項を変更する際には必ず根拠を明確にし、上司や関係部門と連携して検討する姿勢が不可欠です。

また、レビューを行う際は「契約の目的に照らして条項内容が妥当か」「自社に不利益がないか」「相手方との交渉余地があるか」といった観点から、ビジネス上の合理性と法的リスクの両面をバランスよく見極めることが求められます。

さらに、取引先や他部署との調整も発生するため、法的知識だけでなく、ビジネス理解やコミュニケーション能力も不可欠です。

契約書のレビューでは、条文解釈に加えて「なぜその条項が必要なのか」「代替案を提示できるか」という発想を持つことで、単なる確認作業ではなく、付加価値を生む法務対応が可能になります。

このように、法務部1年目の段階から契約書実務の奥深さに触れ、理論と実務を結びつける意識を持つことが、プロフェッショナルとしての成長の第一歩となります。

契約書の構成要素を押さえる

秘密保持契約、業務委託契約、売買契約など、契約の種類によって重要な条項は異なります。

最初のうちは、社内で用意した契約書雛形をもとに典型的な構成を覚え、条項ごとの役割を理解することが第一歩です。

さらに、各条項がなぜ存在するのか、その条項が削除・変更された場合にどのようなリスクが生じるのかを理解することで、単なる暗記ではなく実務的な理解が深まります。

たとえば、秘密保持契約では守秘義務の範囲と期間、違反時の損害賠償条項が重要であり、業務委託契約では成果物の著作権や再委託の可否が焦点になります。

売買契約では代金支払い条件や検収条項の確認が欠かせません。

これらを比較しながら、取引の性質に応じて「どの条項が自社にとって重要か」を判断できるようになることが法務パーソンとしての成長につながります。

また、社内で使用されている契約書の雛形や過去の修正文書を積極的に分析し、条項ごとの役割やリスク配分の考え方を記録しておくと、将来的なレビュー業務の効率化にも役立ちます。

条項チェックの観点と注意点

特に損害賠償、解除、準拠法、裁判管轄などはトラブルの発端になりやすい条項です。

これらの項目は、取引のリスクを直接左右するため、1年目のうちから注意深く読み解く力を養う必要があります。

損害賠償条項では「賠償の範囲」「上限額」「間接損害の扱い」など、細かな文言が後の紛争時に大きな差を生むことがあります。

解除条項については、契約をどの条件で終了できるのか、その手続きや効果を正確に把握しておくことが重要です。

また、準拠法や裁判管轄の指定は、トラブル発生時にどこの法律・裁判所が適用されるかを定めるものであり、海外取引では特に慎重な検討が求められます。

過去の修正文例を蓄積し、自社方針を把握しておくと実務で役立つだけでなく、上司や顧問弁護士との議論の際にも根拠を持った意見を提示できるようになります。

さらに、条項をチェックする際には、単に法的整合性だけでなく、取引先との関係性や業界慣行も考慮に入れることが大切です。

こうした観点を踏まえることで、単なる法的審査を超えた“リスクマネジメントとしての契約レビュー”が可能になり、より実践的なスキルとして評価されるようになります。

レビュー時に上司へ報告するポイント

契約内容の不明点や懸念点を整理して、箇条書きで報告するのが基本です。

報告の際には、単に問題点を並べるのではなく、「なぜそれが懸念点なのか」「どのようなリスクがあるのか」「どの対応案が考えられるのか」を明確に示すことが重要です。

可能であれば、自身の考えや提案も添えることで、単なる報告ではなく“考える法務”としての姿勢を示せます。

上司は限られた時間の中で複数の案件を処理しているため、論点を簡潔に整理した報告メモを事前に用意し、結論から話すように意識すると良いでしょう。

さらに、レビューの意図や背景を理解せずに形式的な報告に終始すると、成長の機会を逃してしまいます。自分が気づいた点について質問を投げかけたり、判断の根拠を確認することで、法的思考力を養うことができます。独りで判断せず、適切にエスカレーションする習慣を身につけることはもちろん、報告の質を高めることで信頼を得られるようになります。

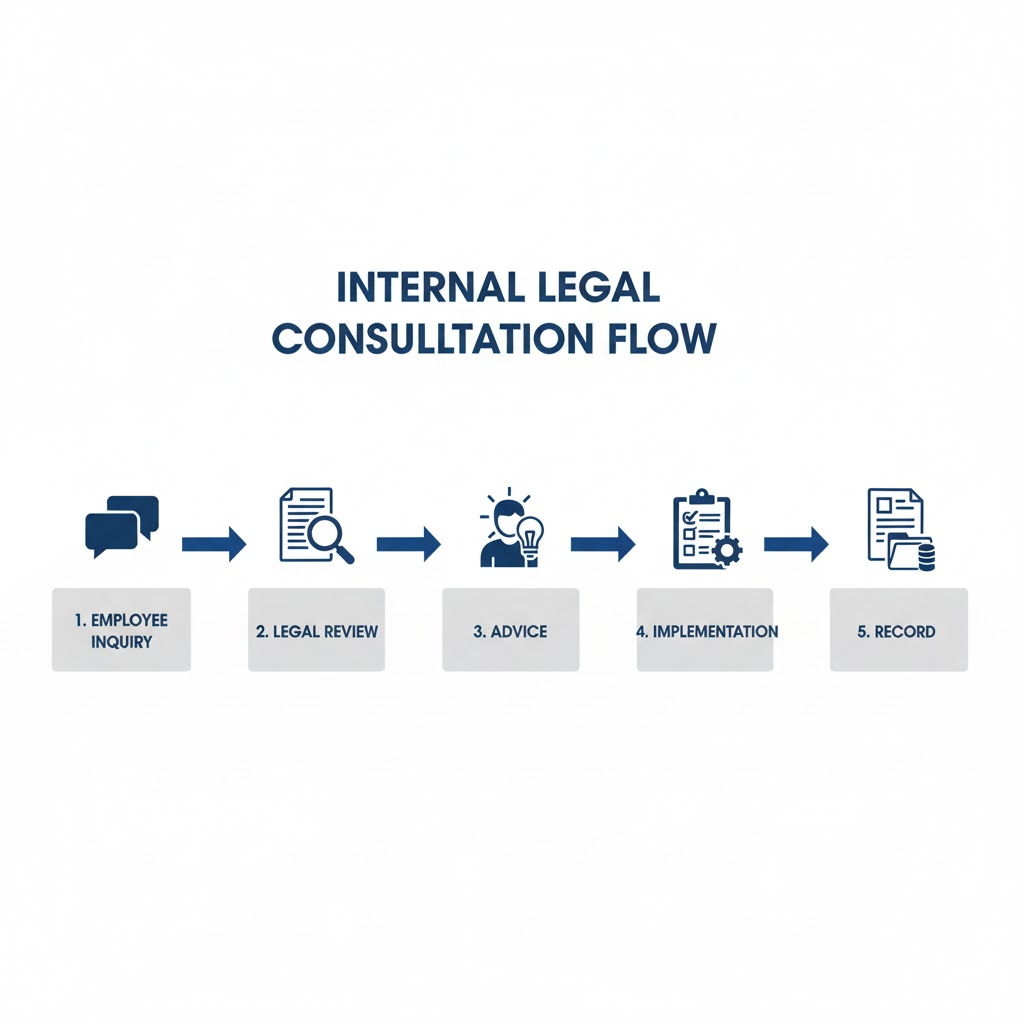

社内からの法務相談に対応する力を養う

法務部には「この契約、問題ない?」「こんな表現で広告出していい?」など、日々多くの相談が寄せられます。

1年目のうちは、相談の背景を正確にヒアリングし、必要な情報を漏れなく集めることが重要です。

加えて、相談者が何を求めているのかを正確に把握する洞察力も必要になります。

たとえば、単に法的判断を知りたいのか、それとも社内での手続き方法を確認したいのかで対応の方向性は異なります。相談対応の際は、相手がどの部署で、どのような立場から話しているのかを理解し、ビジネス全体の流れの中で位置づける意識を持つと良いでしょう。

また、質問内容が曖昧な場合には、前提条件を丁寧に確認し、不要な誤解を防ぐことが大切です。すぐに答えを出す必要はなく、「確認のうえ折り返します」と誠実に対応する方が信頼されますが、その際には対応予定時期を具体的に伝えるなど、フォローアップの姿勢を見せることも信頼関係構築につながります。

さらに、相談を受けた内容は記録として残し、同様の事例が発生した際に活用できるよう整理しておくと、実務効率化にも役立ちます。]

このように、1件1件の相談対応を単なる“質問への返答”で終わらせず、業務改善や知識共有の機会と捉えることが、法務パーソンとしての成長を加速させるのです。

相談内容の正確なヒアリング方法

相談者の意図を誤解すると誤った判断につながります。まずは、話の背景や目的を明確にすることから始めましょう。

単に「誰が・何を・いつまでに・どのようにしたいのか」を確認するだけでなく、その依頼がどのような業務の一環で行われているのか、どの部署・関係者が影響を受けるのかまでを掘り下げて聞き取ることが大切です。

特に、相談者自身が問題の本質を理解していない場合もあるため、「今回の最終目的は何ですか?」「想定しているリスクや懸念はありますか?」などの質問を加えることで、より深い理解につながります。

また、ヒアリングの際には、発言をそのまま鵜呑みにせず、過去の類似事例や社内規程との整合性を頭に置きながら聞く姿勢が求められます。

メモを残す際は、単なる記録ではなく、後から第三者が読んでも経緯と意図が分かるように整理しておくと、将来的なトラブル防止にも役立ちます。

こうした丁寧なヒアリングの積み重ねが、法務としての信頼を築く第一歩となるのです。

解決策を導くための法的リサーチ手順

社内規程、過去の事例、関連法令の順に調べ、論点を整理してから上司に報告します。

これに加えて、リサーチの目的を明確にし、「何を知りたいのか」「どの観点で判断すべきか」を最初に設定することで、効率的な情報収集が可能になります。

社内規程を確認する際は、単に条文を読むだけでなく、実際の運用状況や過去の運用履歴も確認すると理解が深まります。

過去事例では、同様の案件がどのように判断・処理されたかを分析し、その判断理由や社内での合意形成のプロセスを学ぶことができます。

関連法令の調査では、条文そのものに加え、解釈指針や判例、行政通達なども参照することで、実務に即した根拠を得ることができます。

さらに、複数の情報源から得た結果を比較・整理し、自社の立場に照らして最適な対応方針をまとめるスキルも重要です。

自分なりの見解を添える際は、主観的な意見ではなく、法的根拠と事実関係に基づいた論理的な考察を心がけましょう。

こうしたリサーチと報告のプロセスを繰り返すことで、法務としての思考力と判断力が着実に養われていきます。

社内説明に必要なわかりやすい言葉選び

法律用語をそのまま使うのではなく、相手の業務に即した説明を心がけましょう。

たとえば、専門用語を多用すると、非法務部門の社員には伝わりにくく、誤解や混乱を招くおそれがあります。

そのため、説明の際には、相手の理解度や立場を考慮し、できるだけ平易な言葉に置き換える工夫が必要です。

例えば、「解除」ではなく「契約を途中で終わらせる手続き」と言い換える、「債務不履行」ではなく「約束を守れなかった場合」と伝えるなどが有効です。

さらに、比喩や事例を交えることで、抽象的な概念を具体的にイメージできるようになります。

例えば「コンプライアンス違反」と言う代わりに、「社内ルールを守らなかったり、取引先に不誠実な対応をしてしまうこと」と補足すると理解が深まります。

また、話す順序にも注意が必要で、結論→理由→具体例の順に説明することで、相手が内容を整理しやすくなります。

法務が“難しいことをわかりやすく伝える”力を磨くことで、社内の信頼が高まり、組織全体のリスク意識向上にもつながります。

コンプライアンスとリスク管理の基礎を押さえる

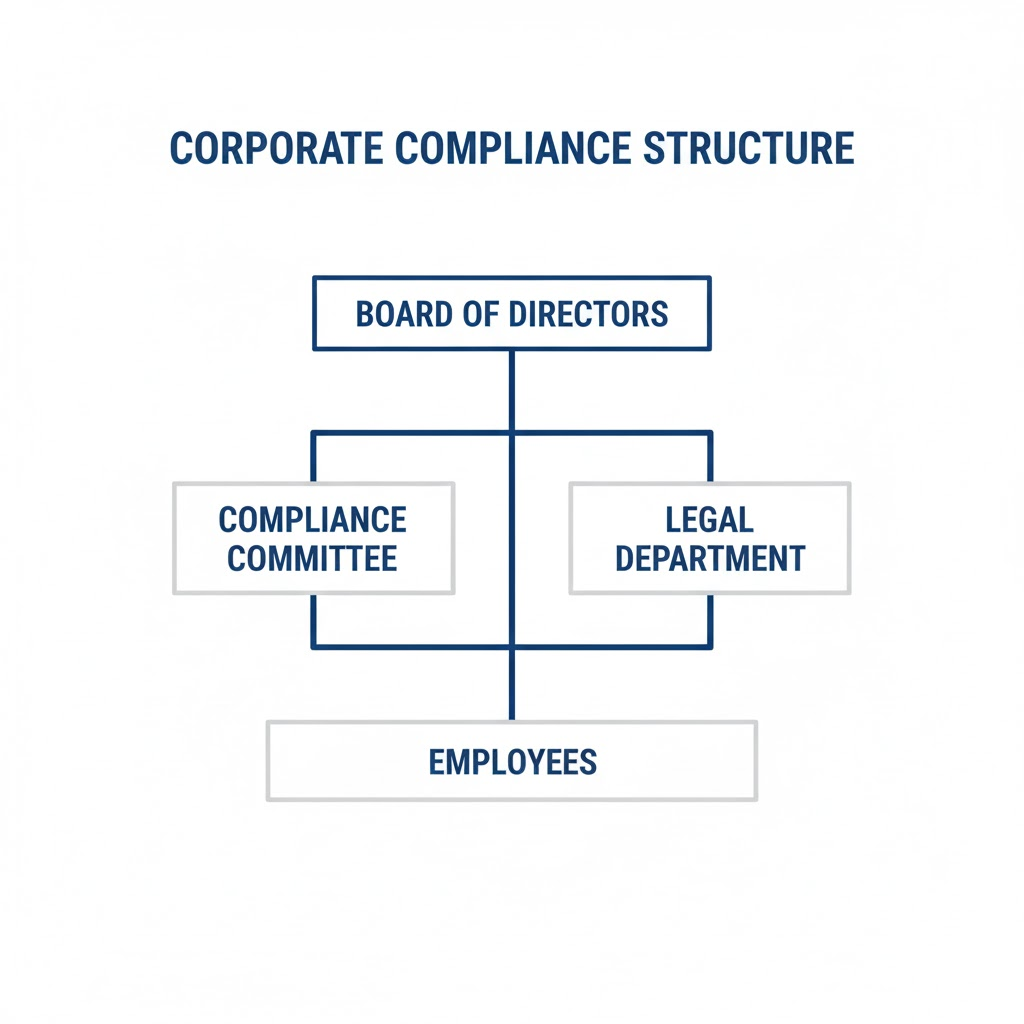

法務部1年目でまず意識すべきは、コンプライアンスの目的と仕組みを深く理解することです。

コンプライアンスとは単なる法令遵守ではなく、企業が社会的責任を果たし、持続的な信頼を築くための基盤となる考え方です。

法令違反を防ぐことはもちろん、社内ルールや倫理基準を守り、取引先や消費者、社会全体からの信頼を維持することも含まれます。

たとえば、内部統制や情報管理、ハラスメント防止、下請法・個人情報保護法への対応など、具体的な行動規範として現場に落とし込むことが求められます。

法務部としては、単に「違反を防ぐ立場」ではなく、「問題を未然に防ぎ、社員が安心して行動できる環境を整える立場」である意識を持つことが重要です。

そのためには、社内規程や行動指針の意図を理解し、部署横断的にリスクの所在を把握しておく必要があります。

さらに、社内研修やリスクマネジメント会議などに積極的に参加し、現場とのコミュニケーションを通じて信頼を築く姿勢が求められます。

法令違反を防ぐだけでなく、企業の信用とブランド価値を守ることこそが、法務パーソンとして果たすべき最も重要な使命です。

コンプライアンスの目的と実務での重要性

企業不祥事の多くは“社内の気づき不足”から発生します。

これは、現場と本社の情報共有が不十分であることや、リスクが潜在化している段階での報告・検知が遅れることに起因します。

そのため、法務部としては、現場の声に耳を傾け、リスクの芽を早期に拾い上げる意識を持つとともに、社員一人ひとりが「自分ごと」としてコンプライアンスを意識できるような文化を醸成する必要があります。

たとえば、日常業務の中で違和感を覚えた際に気軽に相談できる環境を整えたり、定期的に法務部が現場へヒアリングを行う仕組みを導入したりすることが有効です。

また、コンプライアンスは“法令遵守”に留まらず、“企業倫理の実践”という広い意味を持ちます。

つまり、法的に問題がない場合でも、社会的に見て妥当かどうかという観点から判断する姿勢が求められるのです。

これにより、リスクを未然に防ぐだけでなく、企業の信頼性とブランド価値を高めることができます。

さらに、現場の社員が自らリスクに気づき、報告できる仕組みを整備することが、真のコンプライアンス体制の構築につながります。

よくある違反事例と防止策

下請法や景表法など、違反しやすい法律を早めに学んでおきましょう。

たとえば、下請法では親事業者による支払遅延や不当な減額、返品強要といった行為が典型的な違反例として知られています。

これらは取引先との信頼関係を損ない、最悪の場合、行政指導や企業の信用失墜につながるため、初期段階で正しい知識を持つことが非常に重要です。

また、景品表示法では誇大広告や不当表示などが問題となりやすく、マーケティング部門と連携してリスクを防ぐことが求められます。

さらに、個人情報保護法や労働関連法なども実務上のトラブルが発生しやすいため、常に改正動向を追い、社内ルールに反映する姿勢が大切です。

社内勉強会に積極的に参加することも成長の一環ですし、自ら主催して周囲に知識を共有することで、組織全体のコンプライアンス意識向上に貢献できます。

違反事例を単なる知識として学ぶのではなく、「なぜ起きたのか」「どう防げたのか」という原因分析まで踏み込むことで、実践的なリスク感覚を養うことができます。

内部通報制度との関係

内部通報は法務が関与する重要な制度です。

これは、企業内部で不正行為やコンプライアンス違反を早期に発見・是正するための仕組みであり、組織の健全性を保つうえで欠かせない制度です。

対応を誤ると、通報者が不利益を受けたり、通報内容が外部に漏洩したりするリスクがあり、企業価値に深刻な影響を与えることがあります。

そのため、手続きの流れや調査フロー、守秘義務の仕組みを正しく理解し、通報者保護の観点を常に意識することが必要です。

法務部は、通報受付から調査・改善策の提示までの一連のプロセスにおいて中心的な役割を果たします。

具体的には、通報内容の分類・初期判断、関係部署との調整、再発防止策の立案などを適切に進めるスキルが求められます。

また、通報者が安心して声を上げられる社内文化を育むためには、匿名通報制度の導入や教育研修による意識啓発も重要です。

さらに、内部通報制度は「形だけの設置」ではなく、実際に機能していることが重要であり、その運用状況を定期的にモニタリングし、経営層に報告する体制を整えることが求められます。こ

のように、内部通報制度を適切に運用できるかどうかが、企業のコンプライアンス水準と信頼性を大きく左右するのです。

社内調整力とビジネス理解を深める

法務は「会社のブレーキ役」ではなく、「安全にビジネスを進めるための伴走者」です。

単にリスクを指摘するだけではなく、ビジネスの目的を理解し、現場が目指す成果をいかに安全かつ効率的に達成できるかを共に考える姿勢が求められます。

そのためには、他部署との対話を通じて業務内容や課題を把握し、ビジネスの仕組みを実感として理解する努力が欠かせません。

営業・経理・人事など、それぞれの部署がどのように連携して会社を動かしているのかを学ぶことで、法務としての視野が広がります。

また、社内調整においては、単にルールを伝えるだけではなく、「なぜそのルールが必要なのか」「どのような目的を持っているのか」を丁寧に説明することで、現場からの理解と協力を得やすくなります。

特に1年目は、先輩や上司の調整方法を観察しながら、自分なりの伝え方・交渉のスタイルを確立していくと良いでしょう。

小さな相談対応や契約手続きの調整を通じて信頼を積み重ねることが、やがて大きな案件を任される基盤になります。

1年目から「現場と共に考える法務」を意識することで、会社全体の成長を支える真のビジネスパートナーへと成長できるのです。

法務が理解すべきビジネス構造とは

取引の流れやビジネスモデルを理解していないと、的確な法的判断はできません。

法務が関与する案件の多くは、営業、開発、経理、人事など複数の部署が関わる複合的なプロセスの中で生じます。

そのため、製品やサービスの企画段階から販売、アフターサービスに至るまでの一連の流れを理解することが重要です。

たとえば、メーカーであれば仕入れ・製造・販売の各段階で契約上のリスクや責任の所在が変わり、IT企業であれば、システム開発契約やデータ取扱いのプロセスが法的課題の中心になります。

こうしたビジネスモデル全体を俯瞰することで、どのポイントに法的リスクが潜んでいるかを事前に察知できるようになります。

また、企業がどのように利益を生み出し、どの顧客層を対象に事業を展開しているかを理解することで、法務としての助言がより現実的で説得力のあるものになります。

製品やサービスの全体像を積極的に学び、実際に現場担当者から話を聞いたり、社内資料やプレゼンを確認する習慣を持つことで、法務は“会社の守り”から“事業の推進者”へと進化できるのです。

現場部門との信頼関係の築き方

日常的なコミュニケーションを重ね、法務が“相談しやすい存在”になることが理想です。

信頼は一朝一夕で築けるものではなく、日々の小さなやり取りの積み重ねが大切です。

たとえば、依頼や相談を受けたときに迅速に反応し、相手の業務背景を理解しようとする姿勢を見せることで、「この人になら話しやすい」と感じてもらえるようになります。

また、相手の立場や状況を尊重しつつ、専門的な助言を押し付けるのではなく、共に最適解を考える姿勢を示すことで、信頼関係は深まります。

さらに、案件が落ち着いた後に「その後いかがですか」と声をかけたり、関連法改正の情報を共有したりといったフォローアップも効果的です。

こうした誠実で継続的な関わりが、法務を“頼れるビジネスパートナー”として社内に位置づけることにつながります。

法務の視点での課題提案力

リスクを指摘するだけでなく、代替案を提示できると一段上の法務パーソンになれます。

「できません」ではなく「こうすればできます」と提案する意識を持ちましょう。

さらに、課題を見つけたときにその背景や原因を分析し、事業の目的に沿った形で現実的な対応策を導くことが求められます。

たとえば、「法的に難しい」案件であっても、契約条件の変更や別の取引スキームを提案することで、ビジネスを止めずにリスクを低減する道を提示できます。

また、単に代替案を示すだけでなく、「なぜこの提案がより望ましいのか」を定量的・論理的に説明できると、上司や現場からの信頼度は格段に高まります。

課題提案には、法務としての中立的視点とビジネス視点の両立が不可欠です。

つまり、法的リスクを理解しつつ、会社の利益やスピード感も考慮した“現実的な最適解”を提示することが、1年目から意識すべきスキルです。

こうした積極的な姿勢を身につけることで、単なるサポート役から、経営や現場に貢献する“提案型法務”へと成長できるでしょう。

上司・先輩から信頼される報連相のコツ

報連相は法務業務の基本です。特に法的判断が絡む場合、事実関係を正確に伝えることが求められます。

これに加えて、報告・連絡・相談のそれぞれを「いつ・どのように・どの程度の深さで行うか」を意識することが、信頼構築の大きなポイントになります。

上司が求める情報量や判断スピードを把握し、状況に応じて要点を簡潔にまとめて伝える力を磨きましょう。

また、問題が発生した際には、事実・原因・対応案をセットで提示することで、受け手が迅速に判断できる報告になります。

さらに、報連相の質を高めるには、単に情報を伝えるだけでなく、「自分の考え」「懸念」「今後の見通し」を添えることが大切です。

これにより、上司や先輩はあなたの思考プロセスを理解しやすくなり、指導やフィードバックも的確になります。

忙しい職場環境では、伝える順序や手段の選択(対面・メール・チャットなど)も重要です。

相手のスタイルに合わせ、緊急性や重要度に応じて使い分けることで、効率的かつ円滑なコミュニケーションが可能になります。

こうした配慮の積み重ねが、「この人は安心して任せられる」と評価される信頼関係の土台を築いていくのです。

タイミングと情報量のバランス

早すぎる報告も遅すぎる報告もNGです。

「自分で判断できない」と感じた時点で相談するのが最適です。

ただし、単にタイミングを意識するだけでなく、報告の“深さ”と“粒度”を考慮することも重要です。

あまりに情報が少なければ上司は正確な判断ができませんし、逆に過剰な情報を詰め込みすぎると要点がぼやけてしまいます。

報告時には「現状」「課題」「自分の考え」「次に確認したいこと」を整理し、簡潔にまとめると効果的です。

また、案件の進捗に応じて報告の頻度を調整する柔軟性も求められます。

初動の段階ではこまめな共有を行い、安定期には週次報告に切り替えるなど、状況に応じたコミュニケーションを心がけましょう。

さらに、上司のスケジュールや性格に合わせて報告方法(口頭・メール・チャット)を選ぶことで、よりスムーズな連携が図れます。

このように、“タイミングと情報量の最適化”を意識することで、信頼性の高い報連相が実現し、チーム全体の判断スピードを向上させることができます。

報告書・メール作成時の注意点

主語・目的・結論を明確にし、相手が短時間で理解できる文面を意識します。

文書化の癖をつけることで法的思考が磨かれます。これに加えて、文章の構成や表現にも注意を払いましょう。

まず、読み手が知りたい情報を冒頭で提示し、その後に背景説明や補足を続けることで、論理的な流れを作ります。

また、主観的な言い回しや曖昧な表現は避け、「誰が」「何を」「いつ」「どのように」行ったのかを具体的に記載することが大切です。

文末表現も「〜だと思います」ではなく「〜であると判断します」といった断定的な言葉に置き換えることで、信頼性の高い報告になります。

さらに、報告メールでは件名の付け方も重要です。「【契約書レビュー報告】ABC社との業務委託契約について」など、一目で内容が分かるタイトルを心がけると、上司や関係者の確認がスムーズになります。

文書作成後は、第三者の視点で読み返し、誤字脱字や論理の飛躍がないかをチェックすることも習慣にしましょう。

これらの積み重ねが、読みやすく説得力のある法務文書を作成する力につながります。

失敗しないコミュニケーション例

上司の意見をそのまま受け入れるのではなく、「なぜそう考えるのか」を理解する姿勢を示すことで信頼が深まります。

加えて、自分の意見を押し付けるのではなく、相手の考えを尊重しながら建設的に意見交換を行うことが重要です。

たとえば、指摘を受けた際には感情的に反応せず、「その背景にはどんな意図がありますか?」と質問を重ねることで、より深い理解を得られます。

また、相手の立場や状況を想像し、言葉遣いやタイミングを意識することも円滑なコミュニケーションにつながります。

特に法務の場では、意見の食い違いが起こることも多いため、「自分の考え」と「組織の方針」とのバランスを取りながら、誠実に対話を続ける姿勢が求められます。

さらに、議論が終わった後には、相手に感謝の意を伝えたり、合意内容を簡単にメモで共有したりすることで、信頼関係がより強固になります。

このような一連のやり取りを丁寧に重ねることで、上司・先輩・他部署から“話しやすく信頼できる法務”として評価されるようになります。

法務部1年目が読むべきおすすめ本と勉強法

実務に即した知識を吸収するには、本選びが重要です。

特に法務の世界は理論と実務が密接に結びついており、単に法律書を読むだけでは現場で活用できるスキルは身につきません。

そのため、初心者向けの入門書で基礎を固めながら、具体的な契約書の作成・審査、コンプライアンス対応、会社法や個人情報保護法などを扱う実務書を並行して読むのが効果的です。

さらに、書籍を読む際には「何を目的に読むのか」「どの業務に応用できるのか」を意識すると、理解度が飛躍的に高まります。

たとえば、契約実務を強化したいなら『企業法務入門』や『契約書作成の実務』など、コンプライアンスを学びたいなら『企業不祥事防止のための法務対応』などが参考になります。

読書の際には重要箇所を付箋で整理し、自分の業務に照らしてメモを残すと、知識が定着しやすくなります。

さらに、オンライン講座や法務系セミナーを併用することで、書籍だけでは得られない最新情報や実務感覚を身につけることができます。

このように、本選びと学び方を戦略的に工夫することが、法務部1年目の成長スピードを加速させる鍵となります。

実務書と入門書の使い分け

入門書で基礎を固めつつ、実務書で条文や契約例を確認するサイクルを作ると効果的です。

さらに、入門書は法律の全体像を把握するために使い、専門書や実務書は実際の業務で遭遇する課題に対処する際の“辞書的ツール”として活用するのが理想です。

たとえば、契約法や会社法などの基本的な理論を理解したうえで、実務書で実際の契約条項例や交渉パターンを確認すると、知識が実務的な感覚として定着します。

また、1年目のうちは、同じテーマを複数の本で読み比べることで、執筆者による視点や解釈の違いを知ることができ、法的判断力が磨かれます。

重要なのは、読んだ内容をそのまま覚えるのではなく、現場でどのように活かせるかを考えながら学ぶことです。

具体的な業務に照らして「この条項はどんな場面で問題になるか」「この考え方は自社の方針にどう影響するか」といった問いを立てることで、学びが深まります。

読書とアウトプットの習慣化

読んだ内容をメモや社内報で共有することで、知識が定着します。

さらに、アウトプットを意識的に行うことで、自分の理解度を客観的に確認できるようになります。

たとえば、読書後に要約ノートを作成し、重要なポイントや業務に活かせそうな部分を整理する習慣を持つと良いでしょう。

自分の言葉で説明することで記憶が定着し、知識を「使えるスキル」に変換できます。

また、社内報やチームミーティングで学んだ内容を共有することで、周囲のメンバーにも新たな気づきを与え、組織全体の知識レベルを引き上げることができます。

さらに、書籍レビューや学びの共有を通じて、他部署との交流が生まれることもあり、社内ネットワークの拡大にもつながります。

こうした“読む→まとめる→発信する”というサイクルを継続的に回すことで、インプットとアウトプットが好循環し、法務パーソンとしての知見が飛躍的に深まります。

自主学習を継続するコツ

「毎日15分読む」「週1回まとめる」など、継続可能な小さな習慣を設定することが成功の鍵です。

さらに、学習を“特別なこと”ではなく“日常の一部”として組み込む工夫をすることが大切です。

例えば、通勤時間に1つだけ法律ニュースを読む、昼休みに判例を1件チェックする、就寝前に要点を3分でメモするなど、生活のリズムに合わせたルーティンを作ると継続しやすくなります。

また、学習記録を手帳やアプリに残して進捗を“見える化”することで、モチベーションの維持にもつながります。

さらに、同僚や友人と学習内容を共有する「ゆるい勉強仲間」を作ると、互いに刺激を受けながら継続しやすくなります。

継続とは努力の積み重ねではなく、仕組みと習慣の構築です。自分に合った方法で小さな積み上げを続けることで、1年後には確実に大きな成長を実感できるでしょう。

法務部1年目の成長戦略と目標設定のコツ

- 法務部1年目に立てるべき短期・中期目標とは

- 成長を実感するための振り返りと記録の習慣

- 失敗から学ぶ法務実務の思考プロセス

- 資格取得とスキルアップの効果的な進め方

- 若手法務部員がキャリアを広げるための行動指針

- 総括|法務部1年目のリアル|新入社員が知っておくべきスキル・心構え・成長戦略

法務部1年目に立てるべき短期・中期目標とは

1年目の目標は「基礎理解」と「信頼構築」が柱です。

短期では契約書レビューや法務相談の基礎を習得し、中期では自ら課題を発見して改善提案ができるレベルを目指します。

これに加えて、業務を通じて“なぜこの判断に至るのか”“どのようなリスクが潜んでいるのか”といった背景理解を深めることが大切です。

単に与えられた業務をこなすのではなく、仕事の意味を意識する姿勢が成長を大きく左右します。

短期目標では、社内の業務フローや関連部署との関係性を理解し、報連相を適切に行う習慣を身につけましょう。

中期目標では、担当分野を限定的にでも“自分の専門領域”として確立し、他部署から信頼される存在になることを目指します。

また、社内規程や契約書の雛形を分析し、自社のリスク許容度や判断基準を理解していくことも欠かせません。

さらに、半年ごとに自身の成長を振り返り、できること・できないことを客観的に整理することで、PDCAを回しながら着実にスキルを積み上げていくことができます。

年度ごとの到達目標の立て方

上期・下期ごとに具体的な目標を設定し、評価面談で共有することが効果的です。

さらに、目標を立てる際は「定量目標」と「定性目標」を組み合わせることがポイントです。

定量目標は、契約書レビュー件数、研修参加回数、社内相談対応数など、数値で測定できる成果を設定します。

一方で定性目標は、法務判断の精度向上、報告書の品質改善、他部署との信頼関係構築など、行動面や姿勢に関わる成長指標を明確にするものです。

また、上期終了時に振り返りを行い、達成度や課題を整理したうえで下期目標を微調整するPDCAサイクルを意識することで、実行可能で意味のある成長計画となります。

上司との評価面談では、単に結果を報告するのではなく、プロセスで得た学びや改善点も共有することが信頼を高める鍵です。

これにより、1年を通じて自分の成長を客観的に把握し、次年度以降のキャリア設計にもつなげることができます。

業務スキル・人間力のバランスを取る

知識だけでなく、協調性・誠実さなどの“人間力”も評価されます。

加えて、業務を円滑に進めるためには、コミュニケーション能力、傾聴力、相手の立場を理解する共感力なども重要です。

法務は多くの部署と関わるため、専門知識だけに偏ると信頼を得にくくなります。自分の意見を論理的に伝える力と同時に、他者の意見を尊重し、適切に折り合いをつけるバランス感覚が求められます。

さらに、誠実な対応や約束を守る姿勢は、法務の信頼性を支える基本です。

これらの人間的資質を意識的に磨くことで、単なる“法律の専門家”ではなく、組織から頼られる“ビジネスパートナー”として成長できます。

評価される目標設定の書き方

「〜を理解する」「〜ができるようになる」と行動ベースで書くと明確になります。

さらに、目標設定の際には「どのような状況で」「どの程度のレベルまで」できるようになるかを具体的に書き込むことが大切です。

たとえば、「契約書レビューができるようになる」ではなく、「自社の標準契約書を一人でレビューし、リスク箇所を3件以上指摘できるようになる」といった具合に、測定可能で具体的な表現にすると実行性が高まります。

また、成果だけでなく行動プロセスにも焦点を当てると、日々の努力が評価されやすくなります。

たとえば、「上司に確認する前に自分で法的根拠を調べる」「相談を受けた案件を記録し、次に活かす」といった行動を明文化しておくと、評価者にも成長の軌跡が伝わりやすくなります。

目標設定を単なる義務ではなく、自身のスキルアップを促す設計図と捉え、定期的に見直し・更新する習慣を持つと良いでしょう。

成長を実感するための振り返りと記録の習慣

忙しい日々でも、自分の成長を振り返る時間を持つことが大切です。

成長の実感は、日々の小さな変化を意識し、継続的に記録することで初めて明確になります。

業務に追われていると、自分がどれほど成長しているのかを実感しづらいものですが、意識的に振り返る時間を確保することで、学びが積み上がり、次の行動に活かせるようになります。

週次・月次レビューの重要性

定期的に自分の進捗を見直し、改善点を明確にする習慣を持ちましょう。

週次では「今週できたこと」「課題に感じたこと」「次週の目標」を簡潔にまとめ、月次ではより俯瞰的に1カ月の振り返りを行うと効果的です。

特に法務業務は案件ごとの性質が異なるため、進行中の案件から得た学びや判断プロセスを整理することで、自分の思考の癖や弱点を客観視できます。

また、定期レビューを継続することで、長期的な成長の軌跡が見えるようになり、自信にもつながります。

振り返りノートの作り方

「学んだこと」「困ったこと」「次に生かすこと」を3点で書き出すだけでも有効です。

さらに、できれば各項目に“具体例”を添えると、再読時に状況を再現しやすくなります。

たとえば、「学んだこと」では契約条項の修正理由を、「困ったこと」では対応が難しかった社内調整を、「次に生かすこと」では改善策を記録します。

デジタルツールを活用してタグ分けを行うと、後で同様の課題に直面した際に素早く参照できます。

継続的に書き続けることで、個人の知見データベースが形成され、将来的には後輩指導にも役立つ貴重な資産になります。

成果を上司と共有する方法

定例ミーティングで学びを共有すると、上司からの評価が高まります。

その際は単なる報告ではなく、「どんな課題をどう解決したか」「何を学び次にどう活かすか」を具体的に説明することが大切です。

共有内容を簡潔にまとめた“振り返りレポート”を事前に提出すると、議論がスムーズに進み、上司からのフィードバックの質も向上します。

こうした習慣を積み重ねることで、主体的に成長を報告できる人材として信頼を得られます。

失敗から学ぶ法務実務の思考プロセス

法務部1年目での失敗は、単なるミスではなく貴重な成長の種です。

特に初年度は、経験不足や知識の浅さからミスが起きやすいものですが、その一つひとつが実務感覚を養う絶好の機会となります。

大切なのは、失敗を恐れるのではなく、“なぜそうなったのか”“どのような判断プロセスに問題があったのか”“今後どのように防げるか”を冷静に分析する姿勢です。

たとえば、契約書レビューで見落としがあった場合、その背景には条項理解の不足だけでなく、確認フローの不徹底や上司との報告タイミングのズレがあるかもしれません。

こうした多面的な視点で原因を探ることで、単なる反省にとどまらず、再発防止につながる具体策を導き出せます。

また、失敗を共有し、チームで学びに変える姿勢も重要です。

個人の失敗を組織の改善機会として活かすことで、チーム全体のリスク対応力が向上します。

このように、失敗を“恥ずかしいこと”ではなく“自分と組織を成長させる投資”と捉えることで、法務パーソンとしての視野と自信が大きく広がっていくのです。

失敗事例を分析する視点

「原因」「対応」「結果」「改善」の4点で整理します。

これらの観点を順に深掘りすることで、表面的な反省ではなく、再現性のある改善策を導くことができます。

まず「原因」では、単なるミスの指摘に留まらず、背景にあるコミュニケーション不足、知識の欠如、確認プロセスの欠落など、構造的な要因まで掘り下げます。

次に「対応」では、問題発覚後にどのような判断・行動を取ったのかを時系列で整理し、迅速性や関係者との連携状況を振り返ります。

「結果」では、対応によってどのような成果や影響があったのかを明確化し、成功・失敗の要因を分析します。

そして最も重要な「改善」では、同じ事態を防ぐためにどのような仕組み・工夫を取り入れるべきかを検討します。

たとえば、チェックリストの更新、情報共有のタイミング変更、上司確認のルール化など、具体的な行動に落とし込むことで実効性が高まります。

このように、4つの観点を体系的に整理することで、失敗を“次に活かす知識資産”へと転換できるのです。

原因追及より改善提案を意識する

問題の責任を問うより、「次にどうするか」を考える思考が信頼を生みます。

加えて、問題が起きた際には“誰のせいか”ではなく、“なぜ起きたか、どうすれば防げるか”という建設的な議論を促す姿勢が求められます。

失敗を共有することをためらわず、改善のためのアイデアを出し合える環境を作ることで、組織の成熟度は飛躍的に高まります。

また、上司や関係部署に報告する際には、「課題」「原因」「提案」の3点を簡潔に整理して伝えると、問題解決力が評価されます。

法務は“問題を報告するだけの部署”ではなく、“次の一手を提案できる部署”であるべきです。

自分の行動や提案が改善のきっかけになるという意識を持つことが、1年目からの信頼構築につながります。

反省を次の行動に活かす仕組みづくり

チェックリスト化や共有会の開催など、再発防止の仕組みを整えるとチーム貢献につながります。

さらに、失敗や改善事例を体系的にまとめた「ナレッジ共有ノート」や「事例データベース」を作成すると、チーム全体の学習効率が高まります。

共有会では、個人の経験を共有するだけでなく、「どのように判断し、どんな教訓を得たか」を話し合う場にすることで、他メンバーの学びにもつながります。

また、改善施策を定期的に見直し、実際に機能しているかを検証することも大切です。

たとえば、チェックリストを半年ごとに更新し、運用上の課題をフィードバックする仕組みを持つと、実務に即した改善文化が定着します。

こうした継続的な仕組みづくりによって、法務部全体が“失敗から学ぶ組織”へと成長していくのです。

資格取得とスキルアップの効果的な進め方

資格は知識の証明だけでなく、自己成長の手段でもあります。

法務部1年目においては、資格学習を通じて法律知識を体系的に整理し、実務での判断力を高めることができます。

特に「ビジネス実務法務検定」や「個人情報保護士」などは、法律用語の理解や文書作成力を磨くうえで効果的です。

さらに、これらの資格は日常業務との関連性が高く、学んだ内容をそのまま契約書レビューやコンプライアンス対応に活かすことができます。

また、学習の過程で法的思考の基礎を固めることができるため、1年目の段階で挑戦することで早期に実務対応力を身につけられます。

資格取得は単なる“肩書き”ではなく、学習を通して自己管理能力・継続力・論理的思考力を鍛える機会でもあります。

さらに、合格後に知識を共有したり、社内勉強会で発表するなどのアウトプットを行うことで、社内での信頼と評価も高まります。

目標を明確にし、計画的に取り組むことで、資格勉強そのものがキャリア形成の第一歩となるのです。

法務部1年目におすすめの資格一覧

・ビジネス実務法務検定2級

・個人情報保護士

・知的財産管理技能検定3級

これらはいずれも実務と直結し、日常の法務業務にそのまま応用できる内容を多く含んでいます。

ビジネス実務法務検定は企業活動全般に必要な法的知識を体系的に学べるため、契約書レビューや取引スキームの理解に直結します。

個人情報保護士は、情報管理体制やデータ保護の基礎を理解するうえで不可欠であり、近年の個人情報保護法改正にも対応した知識を得られるのが強みです。

さらに、知的財産管理技能検定3級は、著作権・商標・特許など、企業の知的資産を守る観点から非常に実務的であり、製品開発やマーケティング案件にも役立ちます。

これらの資格を通じて、法務部1年目の段階から“法律を読む力”だけでなく“ビジネスの現場で使える法務スキル”を身につけることができます。

学習過程で得た知識を実務に結びつけ、上司や同僚に説明・共有することで、自らの理解をさらに深めるとともに、組織内での信頼も高まります。

試験勉強と業務の両立方法

通勤時間や昼休みを活用し、短時間での学習を習慣化しましょう。

上司に宣言することでモチベーション維持にもつながります。

さらに、仕事と勉強を両立するためには、スケジュール管理と優先順位付けが欠かせません。

例えば、平日は通勤時間に講義動画を視聴し、週末に復習と問題演習を行うなど、日常の隙間時間を有効に活用する仕組みを作りましょう。

また、1日の中で集中できる時間帯を把握し、その時間を“学習のゴールデンタイム”として固定すると、無理なく継続できます。

上司や同僚に資格取得を宣言しておくことで、職場全体の理解が得られ、仕事量の調整や励ましを受けやすくなります。

さらに、勉強内容を業務に関連づけて学ぶことで、知識の定着率が高まり、実務力の向上にも直結します。

たとえば、契約書レビュー業務と並行して契約法の条文を確認する、社内規程を読む際に関連法令を調べるなど、“仕事がそのまま勉強になる環境”を意識的に作ることが効果的です。

疲れたときは完璧を求めず、5分だけでもテキストを開く“超短時間学習”を続けることで、学習のリズムを維持できます。

資格をキャリアに結びつける考え方

資格はゴールではなく、信頼を得るための手段です。

取得後は学んだ内容を実務で活かす意識を持ちましょう。

さらに、資格取得を通じて得た知識や経験を、どのようにキャリア形成に結びつけるかを意識することが重要です。

資格を取った後は“学びを仕事に還元するフェーズ”に入ります。

たとえば、取得した知識を使って社内マニュアルを更新したり、業務効率化の提案を行うことで、周囲からの評価や信頼が高まります。

また、資格勉強の過程で得た情報収集力や継続力も、法務業務のあらゆる場面で活かすことができます。

さらに、資格を通じて得た専門知識を社内勉強会で共有するなど、“学びを発信する姿勢”を持つことで、法務部内だけでなく会社全体に貢献できる人材として認知されます。

資格は単なる肩書きではなく、自分の専門性を裏付ける武器であり、それを実務の成果へと転換できる人こそが、真に価値ある法務部員なのです。

若手法務部員がキャリアを広げるための行動指針

法務のキャリアは企業内にとどまりません。

企業の枠を超えて社外活動に参加し、異業種・異分野の法務担当者と交流することで、実務的な視野が格段に広がります。

社内では得られない最新の法改正情報やリスクマネジメントの事例を知ることで、日常業務の精度も高まります。

さらに、社外ネットワークを持つことで、自分のキャリアの方向性を明確に描けるようになり、将来的な転職や専門領域の拡張にもつながります。

法務の社外ネットワークの代表格といえるのが経営法友会です。

積極的に外の世界と関わることは、法務部員としての幅を広げる最良の自己投資です。

社外ネットワークと勉強会の活用

勉強会やオンラインセミナー、SNSでの情報交換を通じて他社法務の実態を学び、自身の課題を客観視できます。

特に、実務家同士の意見交換の場では、自社の慣行を相対化でき、より効果的な改善アイデアを得られることがあります。

また、法務系コミュニティ(たとえば「企業法務研究会」や「法務ラボ」など)への参加は、最新の実務トレンドを把握する絶好の機会です。

勉強会で学んだ内容を社内にフィードバックすることで、自身の成長だけでなく組織への貢献にもつながります。

さらに、継続的な情報発信を通じて社外での知名度が高まり、他社からの協業依頼やキャリア機会が生まれることもあります。

英語・ITスキルの必要性

契約書の英文チェックやAI契約ツールの導入など、法務にもデジタル対応が不可欠です。

特にグローバル企業や外資系企業では、英語でのコミュニケーション能力が評価の大きな要素となります。

TOEICや英検などの資格学習に加え、実際の業務で使える表現を習得することを意識すると効果的です。

また、AI契約審査ツールや電子署名システムの運用を学ぶことで、デジタル法務としての専門性を磨けます。

最近では、ChatGPTなどの生成AIを活用して契約リスクの検出やドラフト作成の効率化を行う企業も増えており、テクノロジーの理解度が法務の評価を左右する時代になっています。

英語とITの両輪を強化することで、どの業界・企業でも通用する汎用スキルを身につけられるでしょう。

将来のキャリアパスを描く方法

5年後・10年後にどうなりたいかを明確に言語化し、必要な経験・スキルを逆算して行動計画を立てましょう。

その際、単に“法務のスペシャリスト”を目指すのか、“経営に関与できる法務人材”を目指すのかといった方向性を定めることが重要です。

中長期的な目標を立てる際は、社内での昇格・異動の機会だけでなく、弁護士資格の取得やMBAなど外部のキャリアパスも視野に入れるとよいでしょう。

行動計画を立てた後は、毎年1回、自分の進捗を棚卸しし、次に何を学ぶべきかを再設定します。

キャリアは“積み重ねの結果”ではなく、“意図的な選択の連続”です。日々の学びと挑戦の積み重ねが、未来の自分を形づくるのです。

総括|法務部1年目のリアル|新入社員が知っておくべきスキル・心構え・成長戦略

この記事のポイントをまとめておきます。

- 法務部1年目で最も重要なのは「知識よりも姿勢」であり、誠実さと学び続ける意欲が信頼構築の基礎となる。

- 契約書レビュー・社内調整・コンプライアンス対応などを通じて、“現場に寄り添う法務”の重要性を理解することが成長への近道。

- 自ら課題を発見し、改善提案を行うことで、受け身ではなく主体的に動ける法務パーソンへと進化できる。

- 日々の業務記録や振り返りを通じて、知識を経験に変換し、継続的なスキルアップを図ることが重要。

- 社外ネットワークの活用や資格取得などを通じて、中長期的なキャリアを意識した自己投資を行う。

- 最終的には、“リスクを止める法務”ではなく、“ビジネスを前進させる法務”として組織に貢献することを目指す。